Die Kongokriege sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Gérard Pruniers „Africa‘s World War“ ist das Standardwerk zu diesen vergessenen Kriegen.

Die beiden Kongokriege (1996-97) und (1998-2002), die im Osten der Demokratischen Republik Kongo bis heute als Bürgerkrieg fortdauern, sind das Paradebeispiel dessen, was Virgil Hawkins „stealth conflict“ genannt hat. Obwohl die Todesziffer irgendwo zwischen drei und fünfeinhalb Millionen liegt (so genau weiß das keiner), hat die Weltöffentlichkeit kaum etwas davon mitbekommen. Oft genug behandelt man ihn geradezu als Anhängsel des ruandischen Völkermordes, der 1994 den Westen für einen Moment aus der allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber den politischen – und nicht bloß humanitären – Problemen des afrikanischen Kontinents riß.

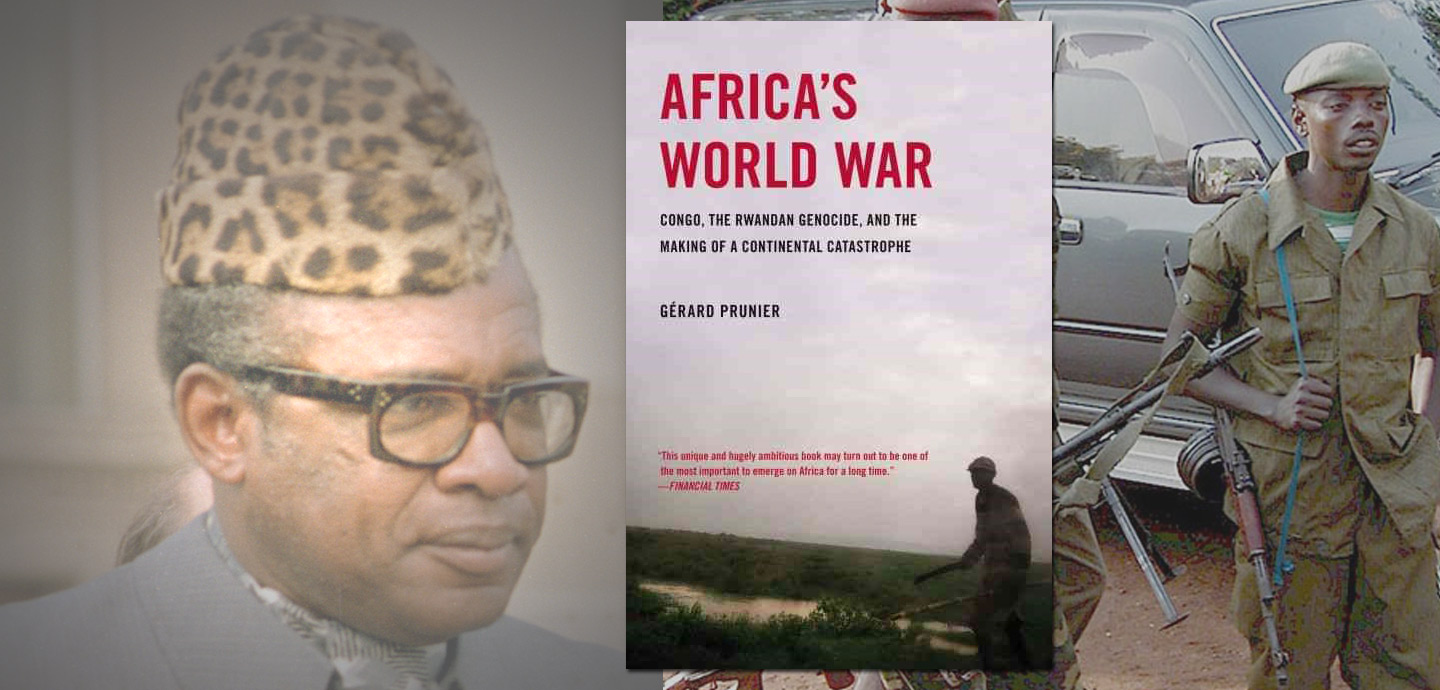

Das 2009 erschienene Buch Gérard Pruniers Africa‘s World War. Congo, the rwandan genocide, and the making of a continental catastrophe ist eines der ganz wenigen Bücher, die sich näher mit diesen Kriegen befassen und vielleicht das einzige, daß eine adäquate Gesamtübersicht bietet. Prunier arbeitet sowohl auf Basis seiner umfassenden Kenntnisse der betreffenden Literatur, als auch seiner eigenen, langjährigen Recherchetätigkeit vor Ort. Das Buch ist dem 1998 im kenianischen Exil ermordeten ruandischen Politiker Seth Sendashonga gewidmet, der als moderater Hutu gegen den heutigen Tutsi-Präsidenten Ruandas, Paul Kagame, opponiert hatte. Pruniers Sympathie für die von seinem Freund vertretene Richtung zählt zu den wenigen Voreingenommenheiten des Buches.

Zwei Kriege

Das erste, was man über die Kongokriege wissen muß ist, daß es zwei Kriege waren, die sich deutlich voneinander unterschieden. Im öffentlichen Bewußtsein ist hingegen nur ein diffuses Bild vom „Krieg im Kongo“ vorhanden, daß den Ereignissen nicht gerecht wird.

Der erste Kongokrieg begann im September 1996 und endete rasch im Mai 1997. Der Hauptgrund für diesen Krieg ist in der phänomenalen Korruption und Inkompetenz des Regimes Mobutu Sese Sekos zu suchen, der das ehemalige Belgisch-Kongo, daß von ihm in Zaire umbenannt worden war, seit 1965 beherrscht hatte. Mobutu gebührt der Ruhm, noch vor Angela Merkel herausgefunden zu haben, daß man sich als Regierungsoberhaupt im Sattel halten kann, indem man das eigene Land destabilisiert.

Als nach dem Ende des Kalten Krieges keine Devisen mehr flossen – der alternde Despot wurde schließlich nicht mehr als Bollwerk gegen den Kommunismus gebraucht – da begriff er, daß ihm die Ressourcen fehlten um ein Land von der Größe Westeuropas weiter zu kontrollieren. Er zog sich deshalb weitgehend auf die Hauptstadt Kinshasa zurück und ließ nicht nur zu, sondern förderte aktiv, daß der Rest des Landes immer chaotischer wurde. So spielte er zum einen die verschiedenen Kräfte des Landes gegeneinander aus. Er ließ aber auch zu, daß zahlreiche Milizen und Rebellengruppen aus Nachbarstaaten sich Rückzugsgebiete auf zairischem Boden schufen. Ein Umstand, der ihn in der Region nicht beliebter machte.

Der ruandische Völkermord und das Chaos in Burundi brachten das Faß zum Überlaufen

In großen Details schildert Prunier die extrem komplizierten Zusammenhänge, die nach dem Bürgerkrieg in Ruanda und der Flucht fast einer Million Hutu in die Ostprovinzen Zaires (Nord- und Südkivu) zu einer Allianz Ruandas, Ugandas und Burundis, mit Unterstützung Tansanias und Angolas gegen Mobutu und zur Ablösung Zaires durch die Demokratische Republik Kongo unter Laurent-Désiré Kabila führte.

Nachdem die Grenzsituation nicht prekär geblieben war und Kabila sich nicht auf seine Rolle als Marionette beschränken wollte, kämpften im Zweiten Kongokrieg, von August 1998 bis Dezember 2002, Ruanda und Uganda gemeinsam mit innerkongolesischen Milizen und einem eher zurückhaltenden Burundi gegen die DRK und ihre Verbündeten Angola, Simbabwe, Namibia und den Tschad.

Der Sudan stellte keine Bodentruppen, griff aber ugandische Stellungen aus der Luft an und das Libyen Oberst Gaddafis stellte dem Tschad logistische Unterstützung. Die Gründe für diesen Zweiten Kongokrieg waren nicht weniger komplex, als die für den ersten. Es sind diese schwierigen Gemengelagen verschiedenster Ursachen, die, nicht minder als die kontinentalen Ausmaße, Assoziationen mit dem Ersten Weltkrieg wecken.

Mehr als ein Kampf um die Beute

Pruniers Schilderung des Zweiten Kongokrieges wird der verwirrenden Natur dieses Konfliktes nach Kräften gerecht. Den langjährigen Friedensprozeß, vom beständig gebrochenen Waffenstillstand von Lusaka im Juli 1999 bis zum Vertrag von Pretoria im Dezember 2002, schlüsselt er anhand der Interessen der beteiligten Akteure auf. Er zeigt dabei, daß die Kämpfe im Kongo zwar auch, aber mitnichten nur ein Kampf rivalisierender Banden um den illegal ausgebeuteten Rohstoffreichtum des Landes war.

Von Simbabwe, daß der Ausdehnung südafrikanischen Einflusses einen Riegel vorschieben wollte und Angola, dessen Regierung fürchtete, der Kongo könnte erneut zu Rückzugsräumen für die Rebellen der UNITA werden, über Uganda, das hoffte den Sudan auf kongolesischem Boden zu schlagen, bis hin zum Tutsi-Regime in Ruanda, das in der weiterhin vorhandenen Hutu-Präsenz in den beiden Kivus eine fundamentale Bedrohung seiner Sicherheit erblickte, hatten die meisten Akteure Motive, die über bloße Plünderung hinausgingen.

Der Westen war weitgehend desinteressiert

Unter denjenigen, die überhaupt von den Kongokriegen wissen, ist die Behauptung weit verbreitet, die Vereinigten Staaten hätten hinter den Auseinandersetzungen gesteckt und Ruanda benutzt, um sich die Rohstoffe des Kongos unter den Nagel zu reißen. Andere erzählen die Geschichte des geopolitischen „Great Game“ zwischen Frankreich und der amerikanischen Supermacht.

Diesen Geschichten tritt Prunier mit Herablassung entgegen. Es stimme zwar, daß die Amerikaner während des ersten Kongokrieges die ruandische Armee mit Material versorgten, doch die westliche Kongopolitik sei weitgehend von Desinteresse geprägt gewesen. Afrika habe keine besonders hohe Priorität in westlichen Außenministerien gehabt. Die Reaktionen des Westens auf den Kongokrieg seien sporadisch gewesen und oft den Launen derjenigen gefolgt, die in den auswärtigen Diensten die – für wenig wichtig erachteten – Stellen für Afrika besetzten.

Der Kongo ist immer noch Kriegsgebiet

Nach dem Abzug ausländischer Truppen im Verlauf des Jahres 2003 setzte sich der Zweite Kongokrieg als Bürgerkrieg im Osten des Landes fort. In seinem 2009 erschienenen Buch sah Prunier kein baldiges Ende dieser Kämpfe. Er sollte recht behalten, sie dauern bis heute an.

MONUC (Mission des Observateurs des Nations Unies au Congo), seit 2010 in MONUSCO umbenannt (Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo), die UN-Peacekeepingmission in der DRK ist einer der größten und langwierigsten Blauhelmeinsätze der Geschichte.

Ist Afrika jetzt modern?

Der größte Kritikpunkt des Buches muß die geschichtliche Einordnung der Kongokriege treffen, an der sich Prunier zum Schluß versucht. Der Autor räumt selbst ein, daß der Vergleich mit den Weltkriegen hinkt, da hier keine hochgerüsteten und durchorganisierten Staaten aufeinander trafen. Die Kongokriege waren alles andere als totale Kriege, schon deshalb, weil kein afrikanisches Land über die notwendigen Mittel verfügt. Die große Mehrheit der Todesopfer fiel auch nicht den Kämpfen, sondern den durch den Krieg hervorgerufenen Lebensbedingungen (Hunger, schlechte medizinische Versorgung, Obdachlosigkeit etc.) zum Opfer. Unabhängig davon, ob die Kampfparteien nun lokale Milizen, Rebellengruppen oder reguläre Armeen waren, das Geschehen nahm bald die Form von Bandenkriegen an.

Um überhaupt einen europäischen Vergleich zu bekommen, zieht Prunier dann den Dreißigjährigen Krieg heran. Die Kongokriege seien das einschneidende Ereignis, mit dem Afrika endgültig in die Moderne geschritten sei. Doch der Dreißigjährig Krieg fiel in die entscheidende Phase der Herausbildung des neuzeitlichen Staates. Er wurde um die Frage geführt, ob die Staatsbildung in Deutschland auf der Ebene des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, oder auf der der Landesfürstentümer geschehen sollte.

Doch ging es in den Kongokriegen um die Bildung einer neuen afrikanischen Form von Staatlichkeit? Doch eher darum, daß Schwarzafrika zur Staatlichkeit nicht in der Lage ist. Der Unterschied zwischen der Allianz gegen Mobutu und der gegen das Haus Habsburg und Albrecht von Wallenstein ist drastischer kaum denkbar. Hier die Angst vor einem starken, zentralisierten Staat in der Mitte des Kontinents, dort die Intervention in einen Failed State, der den halben Kontinent ins eigene Chaos zieht.

Gérard Prunier (2009): Africa’s World War. Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe. Oxford University Press; Reprint edition (April 6, 2011). 576 Seiten. 17,49 Euro.

(Links im Bild: Mobutu)