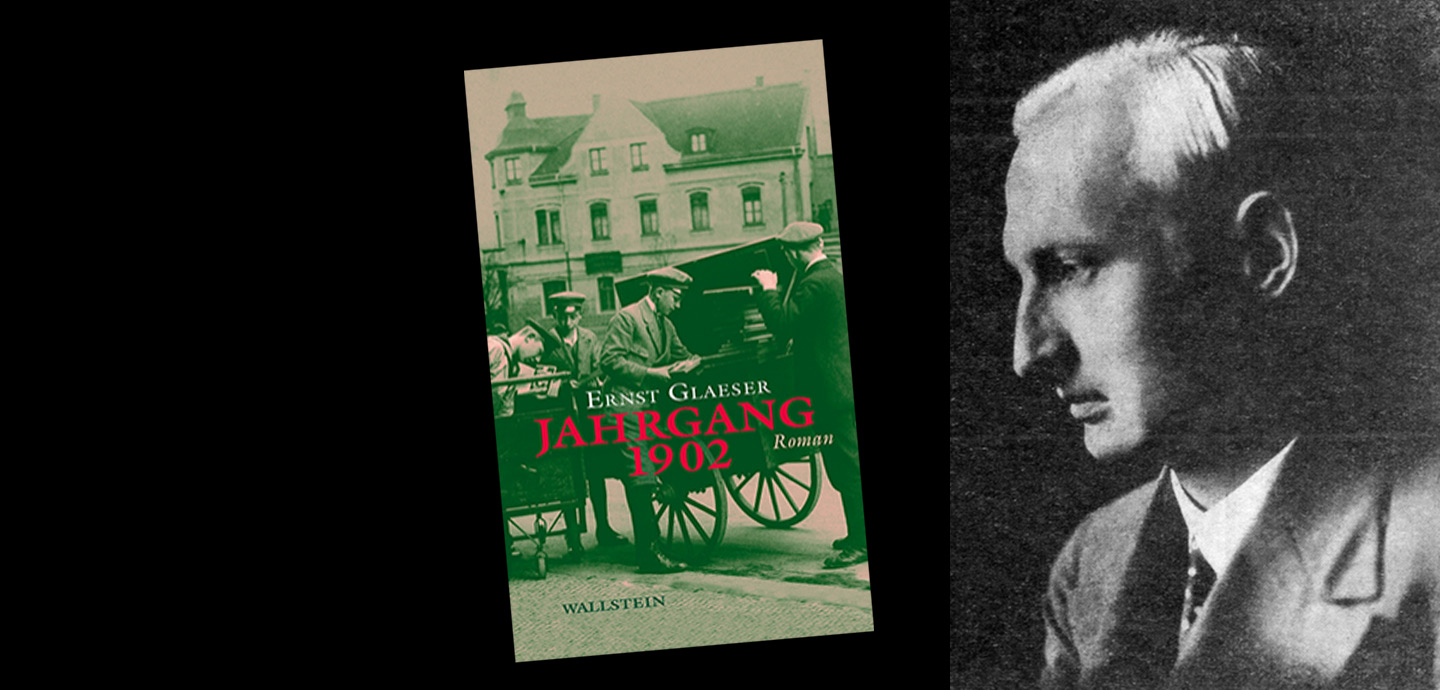

1928 erregt ein 26jähriger Autor einiges Aufsehen im Literaturbetrieb der späten Weimarer Republik. Mit dem Roman „Jahrgang 1902“ legt Ernst Glaeser dem Publikum ein „Manifest“ (Christian Klein) einer Generation vor, welche als Heranwachsende die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs an der Heimatfront durchlebt hat.

Zu jung, um am epochalen Grauen wie am hernach beschworenen Fronterlebnis teilzunehmen, waren sie schon fast zu alt, um sich dem anhebenden Nationalsozialismus mit jugendlichem Eifer hinzugeben. Ernst Glaeser, der dieses Jahr seinen 120. Geburtstag gefeiert hätte (er starb bereits 1963), gibt dieser Zwischen-Generation eine Stimme, die damals auch über Deutschlands Grenzen hinaus gehört wurde und heute, dank der Neuausgabe durch Christian Klein, noch einmal nachgehört werden kann.

Jahrgang 1902

Vor der südwestdeutschen Kleinstadt-Kulisse werden die Zeit unmittelbar vor Kriegsausbruch sowie die folgenden Kriegsjahre mit den Augen einer Gruppe Jugendlicher betrachtet. Der Ich-Erzähler, ein Alter Ego des Autors, erfährt die Wandlungen der Pubertät wie des Zeitgeistes am eigenen Leib. Die vormals haltgebende bürgerliche Ideologie erfährt in der ersten Kriegsbegeisterung ihren Höhepunkt in einer klassenübergreifenden Allversöhnung und erleidet im Fortgang des Krieges rasch ihren Verfall, der einhergeht mit dem schleichenden Verlust an Achtung gegenüber den Vätern.

„Jahrgang 1902“ ist auch ein Roman über die Väter jener Zeit, die ihre jeweiligen Familien prägen, zumindest so lange, bis sie eingezogen werden (und größtenteils fallen). Es zeigt sich, wie sehr die Kinder zur Prägemasse der Erwachsenen werden, obwohl es ihnen phasenweise gelingt, sich vom Dasein als Spiegelbild zu lösen und einen eigenen Blick einzunehmen. Die Bekanntschaft mit dem jungen Franzosen Gaston während eines Kuraufenthalts des Erzählers ist hierfür ein Paradebeispiel.

Mitgerissen und abgestoßen, zwischen diesen Polen müssen sie in turbulenter Zeit den Weg ins Erwachsenwerden beschreiten. Sie sind allesamt Kinder ihrer Zeit und doch alles andere als homogen. Ernst Glaeser legt sein Augenmerk besonders auf die wenigen Non-Konformisten, auf Außenseiter und Rebellen, die in ihrer Clique die Väter, ebensolche Non-Konformisten, nachahmen und ihre Positionen vertreten.

Da ist beispielsweise Ferd, ein Junge mit natürlicher Autorität, der mit seiner „Garde“ ritterlich den dauer-gemobbten Juden Leo beschützt. Sein Vater ist ein weltgewandter Offizier, der gegenüber dem Wilhelminismus querliegt und Weltkrieg samt Niederlage hellsichtig voraussagt, was ihn zum unerträglichen Stachel seiner Kaste macht. Über diesen Ferd sagt der Ich-Erzähler: „Ich bewundere Ferd. Selbst vor dem Landtag, dem Traum meines Vaters, hat er keinen Respekt. Alles, vor dem ich in meiner Familie den Hut abziehen muß oder schweigen, wenn die Erwachsenen davon reden, verachtet er. Ferd ist so männlich. Nichts imponiert ihm. Wie ich Ferd liebe.“

Da ist aber auch Pfeifer, das typische Opfer, der bei den jugendlichen Kriegsspielen regelmäßig den Feind abgeben muss und nach Herzenslust verprügelt wird: „Es war, als erniedrige sich in diesem Jungen, der häßlich und rothaarig war, eine überpersönliche Kraft. Denn seine Fähigkeit, unsere Schläge auszuhalten, war größer als unsere Ausdauer, ihn zu schlagen.“

Typologien kommen zum Vorschein und das Elementare bricht sich Bahn. Ernst Glaeser beschreibt recht plastisch die erotischen Irrungen und Wirrungen der Jugendlichen, für die in umgekehrter Folge gilt, was man später über Ernst Jüngers Generation sagte, die Erfahrung des Krieges kam der Erfahrung des Geschlechtlichen zuvor.

Liebe und Krieg

Ein frühreif verkommener Junge mit Spitznamen „Kalmück“, der es mit polnischen Mägden treibt, gehört ebenso zum Naturalismus dieses Romans wie das Verhältnis des Teenagers August, Sohn eines Arbeiterführers, mit einer gestandenen Bäuerin, deren Mann im Feld steht. Aber auch die erste romantische Liebe (zu Anna) gibt es. Doch ist ihr keine Dauer beschieden. Der Krieg beendet sie vorzeitig – auf seine Art. Ernst Glaeser beschreibt all das skizzenhaft und ungerührt, wie in Szenen eines Films. In einem unerwarteten Einschub, Brechts epischem Theater nachempfunden, betont Glaeser gegenüber dem Leser, nicht dichten zu wollen. Sein Roman dokumentiert erzählerisch.

„Jahrgang 1902“ wird von namhaften Literaten der Zeit lobend aufgenommen. Die positiven Resonanzen reichen von Thomas Mann, über Carl von Ossietzky bis zu Arnold Zweig. Der ebenfalls im Jahr 1902 in eine staatstragende Familie des Großbürgertums hineingeborene Glaeser kommt nach einem abgebrochenen Jurastudium in die literarische Szene Berlins und verfasst zunächst Dramen. Eines davon verwickelt ihn in einen Rechtsstreit mit einem Anwalt, der Roland Freisler heißt und später der berüchtigte Präsident des Volksgerichtshofs werden sollte. Mit „Jahrgang 1902“ gelingt der Durchbruch in die literarische Elite, von der Ernst Glaeser irrtümlich als politisch linksstehend wahrgenommen wird (ähnlich Céline).

Kollektiver Rausch

Bekräftigt wird dieser Eindruck freilich durch Glaesers Teilnahme an einem Literatenkongress in der Sowjetunion, seine Mitarbeit in der Zeitschrift „Die Weltbühne“ sowie durch die Bücherverbrennung 1933, der auch sein Werk zum Opfer fällt. Im Exil kann er 1935 mit dem Roman „Der letzte Zivilist“, der Jahrzehnte später mit Max von Sydow verfilmt wird, noch einmal einen Erfolg feiern. In diesem zweiten Roman wird die Heimkehr eines in den USA zu Reichtum gekommenen Nachfahren eines 1848igers in seine württembergische Heimat beschrieben. Johann Caspar Bäuerle, so der Name des Rückkehrers, erleidet eine herbe Desillusionierung, als er mitansehen muss, wie seine in der Ferne idealisierte Heimat schrittweise an den Nationalsozialismus fällt.

Wie schon in „Jahrgang 1902“ wird ein kollektiver Rausch zum unentrinnbaren Schicksal, in das der Einzelne hineingerissen wird. Naivität und Idealismus erweisen sich wiederum als verhängnisvoll. Einen HJ-Führer lässt Glaeser folgende verführerisch-verdrehenden Worte zu einem jungen Adepten sprechen: „Das Ziel ist größer als das Unrecht, das wir tun müssen.“

Johann Caspar Bäuerle verzweifelt zunehmend an seiner Rückkehr. Als Einzelner steht er machtlos der braunen Lawine gegenüber, die sich zum Schluss bis in sein Privatleben zu schieben droht. Angewidert und innerlich heimatlos kehrt er mit seiner Tochter zurück in die USA.

Es war denn auch seine rätselhafte Rückkehr in das NS-Reich, die Ernst Glaeser in den Augen seiner Schriftstellerkollegen im Exil das Genick brach. Im Kreis der Exilanten war er ohnehin nie wirklich angekommen. Ernst Glaeser geriet an den Rand, in die Isolation, fand zu keinem tragfähigen Selbstverständnis. Seine Rückkehr nach Deutschland verband er sogar mit einer freiwilligen Meldung zur Wehrmacht, wohl um bei den Machthabern um Vertrauen zu werben und Vorbehalte gegenüber seiner publizistischen Vergangenheit abzubauen. Im Krieg verfasst Glaeser dann regimetreue Artikel für eine Frontzeitung der Luftwaffe, was ihn für die Nachkriegszeit endgültig diskreditierte. Der Ostrakismos, den der allmächtige Bertolt Brecht, aber auch Alfred Döblin betrieben hatten, ist nie zurückgenommen worden. Noch einmal wird er in der Entourage von Adenauers Reise in die USA gesichtet, eine Rolle im Literaturbetrieb der Bundesrepublik spielt er nicht mehr.

Schicksalhafte Zugehörigkeit

Nach dem Grund seiner Rückkehr nach Nazi-Deutschland befragt, gab Glaeser einmal folgendes Statement ab: „Ich ging damals zu den Deutschen zurück, weil ich an ihrem Schicksal, das ich heraufdämmern sah, physisch teilnehmen mußte.“

Der Einzelne und seine schicksalhaften Zugehörigkeiten waren das eigentliche Lebensthema Ernst Glaesers. Damit verband sich im 20. Jahrhundert immer auch ein Leiden am Schicksal, insbesondere ein Leiden an Deutschland. In den Charakterskizzen der Einzelpersonen, schimmert immer wieder die heimliche Bewunderung des Autors für die Größe und die Tragik des Einzelnen durch. Man erhält den Eindruck, dass das Unglück stets vom Kollektiv seinen Ausgang nahm, während der Einzelne für die Größe stand, die nur in ihm überleben konnte.

Vermutlich gehörte es für Glaeser auch zur Größe, sich nicht vom Schicksal eigener Zugehörigkeiten billig dispensieren zu lassen. Weit davon entfernt, dieses Schicksal in einem nietzscheanischen Amor fati rückhaltlos zu bejahen, wäre bei Ernst Glaeser eher von einer schmerzhaften Oboedientia fati, also einem Schicksalsgehorsam auszugehen. Der Einzelne ist darin zu gleichen Teilen abseits und mittendrin. Es gibt keinen archimedischen Punkt, der ihn über alles heraushöbe, was seine Zeitgenossen und Mitmenschen durchmachen müssen.